I libri e le biblioteche nel medioevo: come gli amanuensi salvarono la cultura

Con la caduta dell’Impero Romano i libri divennero un bene raro. Pochissime erano le persone in grado di leggere. Con ogni probabilità avreste incontrato più facilmente uomini capaci di maneggiare una spada che un pennino: pochissimi infatti sapevano scrivere.

Fu in questo clima incerto, col decadere degli spazi urbani e il dissolversi della società colta, che gran parte del patrimonio letterario antico andò perduta: le opere di poeti, di storici, di scienziati e filosofi scomparvero perché non c’erano più lettori. E dal momento che nessuno leggeva, nessuno si premurò di ricopiare e conservare i testi.

Le sole sacche di conservazione della cultura furono i monasteri.

Edificati come dei veri e propri villaggi, i monasteri erano in genere dotati di biblioteche e sale di conservazione dei libri. Ma erano anche il luogo in cui i libri venivano confezionati. Non esistendo ancora la stampa, che sarebbe comparsa solo dopo il millequattrocento, i libri venivano copiati a mano da monaci specializzati, gli amanuensi, e custoditi come beni preziosi e costosissimi: non soltanto perché abbelliti da illustrazioni o realizzati con materiali pregiati, ma perché “fatti a mano” dalla prima all’ultima lettera da uomini, e talvolta da donne, che dedicavano loro settimane, mesi, addirittura anni di lavoro.

Il monastero medievale.

I monasteri nel medioevo erano delle piccole città fortificate, protetti da mura che, in un mondo insicuro come quello alto-medievale, offrivano riparo ai loro abitanti, i monaci, ma anche agli infermi e ai bisognosi. Almeno fino all’anno Mille, la stragrande maggioranza dei monasteri sorse in luoghi isolati, lontani dalla città.

Dovendo provvedere in quasi completa autonomia al mantenimento della comunità, i monaci avevano infatti bisogno di terre da coltivare, terre che loro stessi lavoravano, anche in linea con la regola di San Benedetto che recitava: ora et labora, cioè prega e lavora. Coltivando i campi, allevando il bestiame, producendo anche attrezzature e vesti, i monaci formavano piccole comunità indipendenti e a km zero: tutto ciò che veniva prodotto era consumato all’interno del monastero e pochissimi erano i beni acquistati all’esterno.

Persino la costruzione degli edifici era in gran parte opera dei monaci, che erano committenti ma anche architetti e talvolta esecutori materiali delle strutture.

Ogni monastero medievale possedeva ambienti comuni, come quelli dedicati ai pasti, al riposo e alle riunioni. Camminando in uno di questi edifici avremmo trovato un grande cortile interno di forma rettangolare, detto chiostro, quasi sempre adiacente alla chiesa, che era il centro della vita religiosa. Nel chiostro avremmo probabilmente incrociato i monaci che camminavano, spesso leggendo breviari o libri sacri. I monaci erano infatti soliti leggere camminando.

Difficilmente avremmo visto uomini in ozio: la pigrizia era mal vista dalla regola benedettina e, per questo, si affidava in genere ai religiosi più anziani il compito di vigilare sugli altri, affinché svolgessero ogni mansione nei tempi e nei modi stabiliti.

Attorno al nucleo centrale del monastero, che comprendeva quasi sempre la chiesa, il refettorio, i dormitori e la sala capitolare per le riunioni, si disponeva una serie di altri edifici, come magazzini, ospitali per il ricovero degli ammalati e foresterie per l’accoglienza dei pellegrini. Qui gradatamente iniziarono a trovarsi le biblioteche, i luoghi di conservazione dei libri, e gli scriptoria, che erano dei veri e propri studi, quasi delle “officine” dove i monaci si dedicavano alla trascrizione e alla confezione dei “codici”, i libri di quel tempo.

La biblioteca nel monastero.

Per diversi secoli le biblioteche intese in senso moderno, con grandi quantità di libri divisi per cataloghi, furono rare da trovare, anche nei monasteri. Almeno fino all’800 d. C. infatti le “biblioteche” non erano che casse di legno o nicchie a parete dove conservare, insieme ad altri oggetti di uso domestico, uno sparuto numero di manoscritti.

Le casse, chiamate anche arche, contenevano i codici insieme ai documenti legali e amministrativi del convento. Le nicchie erano invece degli spazi in muratura ricavati lungo le mura interne del chiostro: si chiamavano armaria e potevano, nei grandi monasteri, essere suddivise per argomento, lingua o provenienza. Nell’armarium i libri erano allineati su mensole di legno, e ante chiudibili permettevano di proteggere i manoscritti durante la notte e nelle ore di preghiera. C’era in genere un monaco addetto all’apertura e alla chiusura degli armaria. A lui era affidato il compito di vigilare sui confratelli, affinché leggessero solo nei momenti opportuni: quando cioè non bisognava pregare, mangiare o svolgere altri lavori.

In questa fase iniziale i monasteri possedevano pochi libri. Si trattava perlopiù di testi religiosi: c’erano le Sacre Scritture, i libri di preghiere, gli scritti dei pensatori cristiani. Ma c’erano anche opere profane: testi di letteratura e filosofia provenienti dal mondo greco e soprattutto romano, che, pure non avendo realmente a che fare con la fede cristiana, erano utili per imparare ed esercitare la lingua latina. Le poche opere sopravvissute al mondo antico furono infatti usate nei monasteri, almeno in questa prima fase, come delle vere e proprie grammatiche, con uno scopo quindi puramente tecnico.

Per i monaci e per le monache era del resto fondamentale la conoscenza del latino: in latino erano scritti tutti i testi sacri, in latino erano le preghiere, in latino era la messa. Nella vita di tutti i giorni, però, il latino era una lingua poco parlata: col passare dei secoli e delle generazioni l’idioma si era modificato, era diventato “volgare”, una lingua molto diversa dal latino.

I libri almeno al principio erano pochi: ogni monastero possedeva alcune rare copie scampate ai saccheggi o alla distruzione delle biblioteche antiche. Per questo si pensò di “creare” nuovi libri, esemplando, cioè traendo, delle copie dai volumi già in circolazione. Non solo da quelli posseduti, ma anche da quelli presi in prestito da altri monasteri.

Fu così che il numero dei manoscritti crebbe. Ormai nel IX secolo i grandi monasteri possedevano un patrimonio librario cospicuo, centinaia di libri, e cominciarono presto a dotarsi di ambienti specifici per la loro conservazione. Nacquero le biblioteche e con loro i bibliotecari, chiamati anche librari o armarii, che avevano il compito di custodire i manoscritti, di distribuirli a tempo debito per la lettura e di riporli al loro posto al termine della giornata.

Non sempre le biblioteche avevano sale di lettura: il più delle volte la loro funzione principale era quella di salvaguardare e custodire i manoscritti, che rappresentavano un valore patrimoniale non indifferente per il monastero. I volumi, presi in prestito, venivano così letti nella sala comune, spesso accanto alla stufa, o nel chiostro, o ancora nel silenzio della propria cella.

Pur esistendo dei cataloghi con i titoli posseduti, quasi mai questi erano usati per la consultazione o per la ricerca: i cataloghi erano il più delle volte semplici inventari di beni.

Probabilmente fu nel XIII secolo, con la nascita degli Ordini mendicanti, come Francescani e Domenicani, che le biblioteche monastiche si aprirono alla lettura. I monasteri, un tempo disposti in luoghi isolati, trovarono sede nelle città e le biblioteche si ampliarono, ospitando sale di lettura, con banchi disposti in file parallele e libri “aperti al pubblico”, che erano in genere incatenati direttamente ai tavoli di consultazione.

Queste biblioteche erano talvolta aperte anche a chi non apparteneva al convento, spesso ornate da dipinti e permettevano già lo scambio interbibliotecario. Alla sala di lettura con i volumi consultabili, si affiancava infatti una “biblioteca segreta”, dove i monaci, francescani e domenicani, riponevano in armadi chiusi i libri destinati al prestito: un prestito attentamente supervisionato e svolto naturalmente solo sotto lauto compenso.

Fu a quel punto che il catalogo divenne uno strumento di ricerca, utile a segnalare la collocazione dei libri, così come accade oggi nelle nostre biblioteche. Anche la natura delle opere mutò: accanto ai libri auto-prodotti, iniziarono a circolare codici acquistati, scambiati, presi in prestito o lasciati in dono da terzi. Vi avremmo trovato titoli di opere religiose, ma anche opere profane. Pur rimanendo spesso senza lettori, anche quest’ultime avevano infatti un valore patrimoniale e per questo continuavano ad essere copiate e diffuse.

Gli scriptoria.

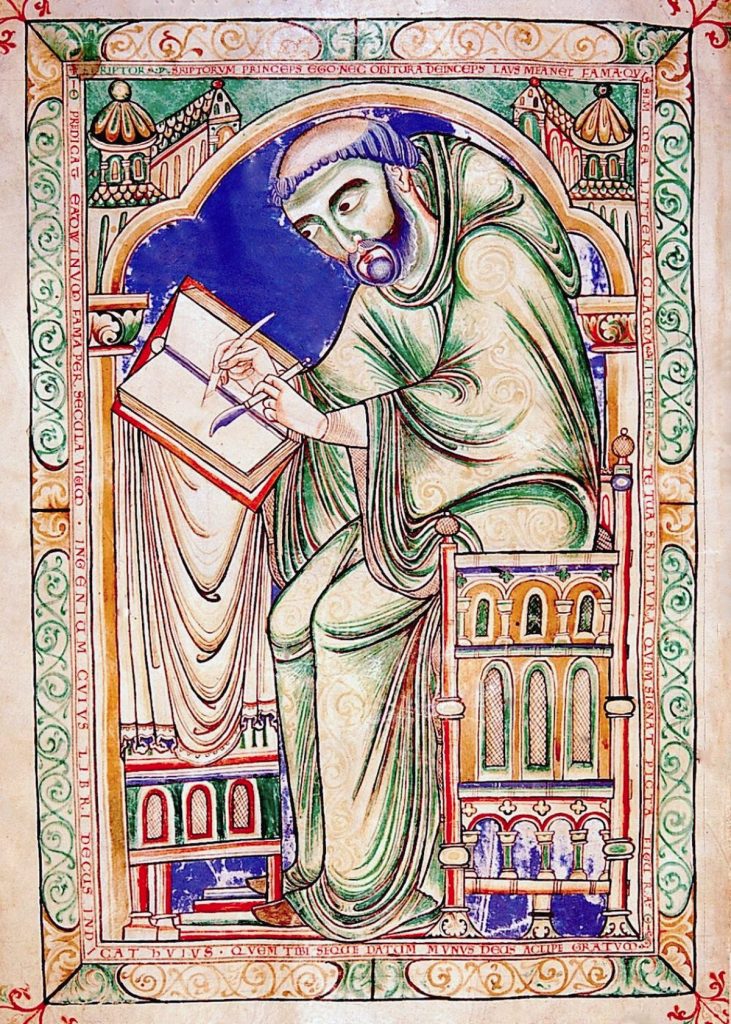

La trascrizione dei manoscritti avveniva nel monastero, in genere in una sala apposita chiamata scriptorium, dal latino scribere, ovvero “scrivere”. Gli scriptoria dei monasteri erano ampie stanze illuminate da grandi finestre, con banchi e sgabelli allineati per permettere il lavoro in tranquillità e, per quanto possibile, in comodità. Gli amanuensi, letteralmente coloro che “lavoravano a mano”, sedevano singolarmente a scranni di legno o panche, dinanzi a leggii o a tavoli provvisti di piani inclinati, che favorivano una migliore visione d’insieme e una seduta più confortevole.

Non esistendo luci artificiali, la sola luce disponibile era quella del giorno. In alternativa si usavano lucerne o candele per illuminare le pagine, facendo sempre molta attenzione che la cera non colasse sulla pergamena o che le fiamme non la lambissero.

In certi casi, o in mancanza di uno scriptorium, o nel caso in cui la trascrizione proseguisse nelle celle dei singoli monaci, il lavoro poteva svolgersi con le pagine appoggiate direttamente sulle gambe: così le illustrazioni ci ritraggono gli amanuensi di quel tempo, curvi sulle ginocchia a completare le loro trascrizioni in una posizione certamente scomodissima.

Per la maggior parte i copisti erano uomini, ma scoperte recenti hanno confermato che anche tra le monache, nei monasteri femminili, si svolgeva la copiatura dei testi.

Gli attrezzi del mestiere.

Per svolgere questa complessa opera di trascrizione, gli amanuensi utilizzavano attrezzi particolari e molto diversi dai nostri. Per scrivere si usava il calamo (calamus), la “penna” del tempo. Almeno al principio le penne non erano infatti penne d’oca, come siamo abituati a vederle nei film, ma cannucce di giunco essiccate e tagliate di una lunghezza sufficiente a garantire un’impugnatura comoda. La punta veniva tagliata, obliquamente o in forma piatta, a seconda dello spessore che si voleva dare alla scrittura. Capitava facilmente che il calamo si spuntasse, per questo l’amanuense teneva con sé lo scalprum, il temperino con cui lo affilava di volta in volta.

A partire dal VI secolo d. C. al pennino di giunco si affiancò la penna d’uccello, in genere d’oca, uno strumento evidentemente più resistenze e agevole che presto soppiantò il calamo, sostituendolo del tutto a partire dall’anno Mille.

L’inchiostro usato in epoca medievale era ricavato da pigmenti naturali. Il più comune era il “ferrogallico”, un inchiostro nero conosciuto sin dall’epoca romana, che veniva estratto dalle galle delle querce. Le galle sono escrescenze nodose di dimensione variabile e crescono sui rami di alcuni alberi, tra cui appunto la quercia. Tuttora si usano per ricavare un inchiostro a base vegetale.

Nel medioevo il ferrogallico si otteneva mettendo in infusione le galle e mescolando il composto a vetriolo verde e gomma arabica, o in alternativa bianco d’uovo. Aggiungendo all’infuso aceto o vino se ne aumentavano le proprietà fissanti e l’inchiostro diventava indelebile: fatto che imponeva di prestare molta attenzione in fase di scrittura. Eliminare gli errori non era infatti facile, anche se comunque non impossibile.

Il supporto, che era fatto di pergamena, poteva essere “raschiato” con un piccolo rasoio e poi nuovamente scritto.

Gli inchiostri colorati si ottenevano in vari modi. Il blu, che era costosissimo, veniva ricavato da una pietra dura di provenienza orientale, il lapislazzuli. Il rosso in genere si faceva con il minio, un minerale contenente piombo, che era tossico. È probabile infatti che l’avvelenamento da contatto, anche per ingestione involontaria, fosse tutt’altro che raro.

Con gli inchiostri neri si scriveva solitamente il corpo del libro, mentre gli inchiostri colorati si impiegavano per i capilettere, spesso rossi o arricchiti da illustrazioni minuziose, o per le miniature, le illustrazioni del manoscritto, il cui nome viene appunto da “minio”.

Gli inchiostri erano contenuti in vasetti di terra cotta a bocca stretta, chiamati atramentaria, dal latino “ater”, nero.

I libri medievali.

Anche i libri nel medioevo erano molto diversi dai nostri. Le pagine non erano di carta, ma di pergamena. La carta sarebbe infatti stata importata dall’Oriente solo nel XII secolo.

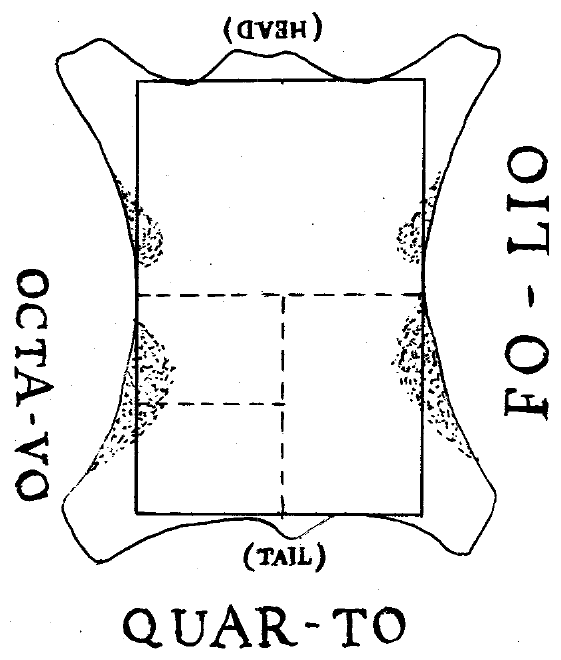

Resistente e costosa, la pergamena veniva ricavata dalla pelle dei vitelli, delle pecore o dei capretti, accuratamente lavata e trattata con un bagno d’acqua e calce per garantirne la conservazione. Si metteva ad essiccare su un telaio apposito e poi si raschiava e levigava con la pietra pomice, così da eliminare tutte le imperfezioni. Lasciata essiccare nuovamente, la pergamena così ottenuta si ritagliava con riga e squadra; i fogli potevano essere piegati una o più volte a seconda della dimensione. Così si ottenevano i formati ancora oggi in uso: in folio, se era piegata una sola volta; in quarto, se era piegata due volte; in octavo, se era piegata tre volte.

Gli amanuensi si aiutavano nella scrittura tracciando linee di grafite, il materiale che tutt’ora si trova nelle mine della matita, e su queste procedevano poi con la scrittura.

Non esistevano calligrafie personali: ogni amanuense vergava le lettere nello stesso identico modo, così che il testo, spesso allineato in colonne, risultasse agevole alla lettura e bello da guardare. Si lasciavano ampi margini laterali, che spesso venivano arricchiti da illustrazioni o lasciati bianchi. In questi spazi i letterati di secoli successivi, e tra questi Francesco Petrarca, avrebbero poi annotato riflessioni o commenti personali, che oggi per gli studiosi hanno grandissimo valore.

Terminata la scrittura, il libro veniva rilegato. I fogli, raccolti in fascicoli di varia grandezza, si cucivano insieme e poi coprivano con una copertura di legno rivestito di cuoio.

Per compiere tutte queste operazioni potevano volerci anni. Molti amanuensi trascorrevano la loro vita a lavorare su una sola opera e non pochi furono i volumi scritti a più mani. Spesso i compiti erano divisi tra vari copisti: c’era lo scriptor, che si occupava della scrittura, talvolta sotto dettatura di un monaco più esperto, il lector, che aiutava a risolvere i problemi di interpretazione; c’era il corrector, il correttore, che aveva il compito di rileggere il testo in cerca di eventuali errori; e il miniator che era l’addetto alle illustrazioni e preparava i titoli, il capolettera e i disegni veri e propri.

Un’arte faticosa ed importante.

Quella dell’amanuense era per tutte queste ragioni un’arte difficile, elaborata e molto faticosa. In ambienti spesso freddi e privi di riscaldamento, con la luce scarsa e arnesi scomodi, i monaci copisti rimanevano per ore ed ore piegati sui fogli, al massimo della concentrazione, col rischio di commettere errori irrimediabili su un materiale estremamente costoso e pregiato.

Alcuni di loro hanno lasciato formule scribacchiate sui margini dei codici, formule che arrivano a noi come messaggi da un tempo lontanissimo e che ci parlano di quanto quella pratica fosse in realtà ardua e dolorosa.

In un manoscritto del X secolo un copista invita il lettore a maneggiare con cura il libro, perché scriverlo arreca ogni tipo di fastidio al corpo; un altro annota nel XV secolo: «Chi non sa scrivere considera questo un lavoro da nulla; tre sole dita scrivono, ma l’intero corpo si stanca».

Fastidioso, duro, stancante dunque. Ma certo è che quello del copista era un compito di pregio, un’attività dai contorni quasi sacri. Scrivere, per tramandare la cultura, sacra o pagana, qualunque essa sia in fondo, era già nell’idea di quel tempo un modo per «predicare agli uomini con la mano» (Cassiodoro) e «combattere con penna e inchiostro» il demonio e, aggiungeremmo noi, l’ignoranza. Senza gli amanuensi, nei monasteri medievali, tutta la cultura greco-latina sarebbe andata persa con la caduta dell’Impero Romano e non conosceremmo opere letterarie, teoriche, filosofiche che oggi, invece, sono alla base di tutta la nostra cultura.

Fonti:

B. De Corradi, A. Giardina, B. Gregori, Profili di storia antica e medievale, vol. C.

https://www.treccani.it/enciclopedia/monastero_(Enciclopedia-Italiana)/

https://www.treccani.it/enciclopedia/biblioteca_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/

https://www.treccani.it/enciclopedia/manoscritto/

https://www.treccani.it/enciclopedia/dal-manoscritto-al-libro_%28Storia-di-Venezia%29/

https://journals.openedition.org/mefrm/6209

https://it.wikipedia.org/wiki/Armarium

https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero

https://it.wikipedia.org/wiki/Capolettera

https://it.wikipedia.org/wiki/Marginalia

https://it.wikipedia.org/wiki/Manoscritto_miniato

https://it.wikipedia.org/wiki/Scriptorium

https://it.wikipedia.org/wiki/Cassiodoro

https://it.wikipedia.org/wiki/Pergamena